"Все самое прекрасное в мире сделано нарциссами.Самое интересное-шизоидами. Самое доброе-депрессивными. Невозможное- психопатами. Здоровые не вносят вклад в историю. П.Б. Ганнушкин Екатерина Потапова

«Облако в штанах»:

анатомия апокалипсиса в четырех актах

1. ПРОЛОГ: колыбель для анфант террибля

Зима 1914 года. Одесский порт.

Ветер с моря пахнет гнилыми апельсинами и порохом.

Футуристы — стая прокаженных арлекинов, разносящих заразу нового искусства.

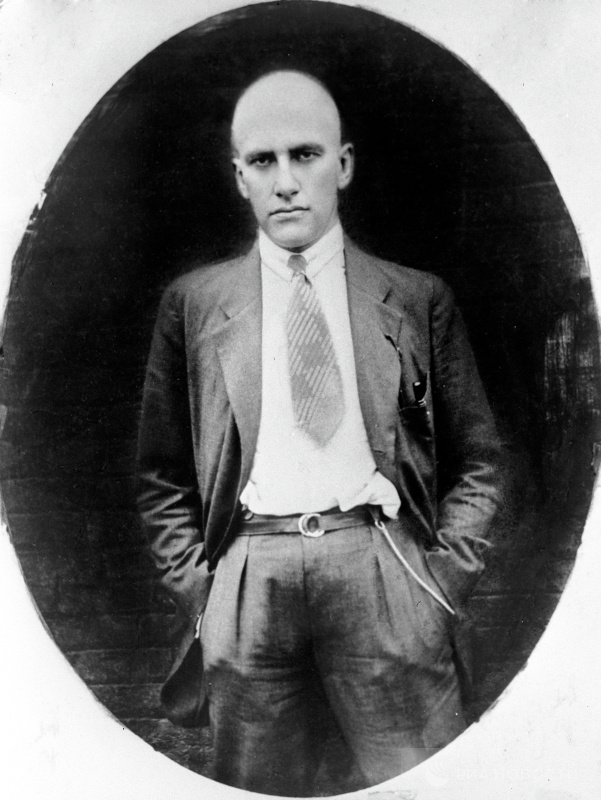

Маяковский, этот двухметровый инфант с лицом каменного идола,

впивается глазами в Марию Денисову —

художницу, что лепит бюсты, не подозревая,

что через месяц станет гипсовым слепком в его личной трагедии.

Вашу мысль,

мечтающую на размягченном мозгу,

как выжиревший лакей на засаленной кушетке,

буду дразнить об окровавленный сердца лоскут:

досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,

и старческой нежности нет в ней!

Мир огромив мощью голоса,

иду — красивый,

двадцатидвухлетний.

Нежные!

Вы любовь на скрипки ложите.

Любовь на литавры ложит грубый.

А себя, как я, вывернуть не можете,

чтобы были одни сплошные губы!

Это не влюбленность. Это —

нарциссическая язва,

когда поэт влюблен не в женщину,

а в свое искаженное отражение в ее зрачках-зеркалах.

Ее отказ — хирургический надрез,

из которого хлынет 600 строк гноя и желчи,

упакованных в четыре саркофага частей.

«Чувствую мастерство», — пишет он.

«Могу овладеть темой».

Но тема, как спрут, уже впилась щупальцами в его мозг.

Куоккала. Лето 1915-го.

Маяковский на даче у Репина

Дача Репина превращается в

психиатрическую лечебницу,

где один пациент ставит диагноз целой эпохе.

Первое название —

«Тринадцатый апостол» —

Иуда среди учеников. Лишний. Вечный изгой.

Цензура вымарывает — остается

«Облако в штанах»:

Небеса, закованные в пошлые подтяжки мещанского быта.

2. АКТ ПЕРВЫЙ: ИНКВИЗИЦИЯ НАД ТЕКСТОМ

1915 год. Поэма рождается в

конвульсиях:

—

Февраль: пролог и 4-я часть в

«Стрельце» — кастрированные, как евнухи.

—

Август: 2-я и 3-я части в статье

«О разных Маяковских» —

будто труп, разрезанный на куски и разбросанный по морозилкам разных журналов.

Сентябрь. Осип Брик выпускает первое издание —

каждая страница

кричит кровавыми чернилами там,

где цензорский нож оставил рубцы.

1916 год.

«Парус» переиздает —

те же шрамы. Те же

фантомные боли в ампутированных строках.

Полночь, с ножом мечась,

догнала,

зарезала, —

вон его!

Упал двенадцатый час,

как с плахи голова казненного.

В стеклах дождинки серые

свылись,

гримасу громадили,

как будто воют химеры

Собора Парижской Богоматери.

1917-й. Февральская революция.

«Новый сатирикон» печатает вырезанное под заголовком

«Восстанавливаю» —

словно патологоанатом, собирающий расчлененку в единый труп.

1918 год. Полный текст. Издательство

«АСИС».

Теперь это не поэма —

ритуальное самоубийство на бумаге.

.

Цензура — это

изнасилование текста,

где государство играет роль садиста,

а поэт — мазохиста, получающего удовольствие от боли.

Нервы —

большие,

маленькие,

многие! —

скачут бешеные,

и уже

у нервов подкашиваются ноги!

3. АКТ ВТОРОЙ: ЧЕТЫРЕ СТАНЦИИ НА ПУТИ КО ГРОБУ

Маяковский называет это

«тетраптихом» —

иконостас для самоубийц.

Станция 1. «Долой вашу любовь!»

Вошла ты,

резкая, как «нате!»,

муча перчатки замш,

сказала:

«Знаете —

я выхожу замуж».

Что ж, выходите.

Ничего.

Покреплюсь.

Видите — спокоен как!

Как пульс

покойника.

Денисова здесь —

гипсовый идол, банка с дохлыми пауками.

Фрейд-Юнгу:

Это не женщина — это

проекция материнской травмы,

где Россия-мать недодала тепла,

и теперь сын мстит всем женщинам.

Станция 2. «Долой ваше искусство!»

А из сигарного дыма

ликерною рюмкой

вытягивалось пропитое лицо Северянина.

Северянин + Бисмарк +

«туши лабазников» =

шизофренический бред,

где логика разорвана в клочья.

Юнг-Фрейду:

Это

словесная шизофрения —

когда сознание не выдерживает давления реальности

и рвет все связи между образами.

Эй!

Господа!

Любители

святотатств,

преступлений,

боен, —

а самое страшное

видели —

лицо мое,

когда

я

абсолютно спокоен?

И чувствую —

«я»

для меня мало.

Кто-то из меня вырывается упрямо.

Станция 3. «Долой ваш строй!»

Выньте, гулящие, руки из брюк —

берите камень, нож или бомбу,

а если у которого нету рук —

пришел чтоб и бился лбом бы!

Идите, голодненькие,

потненькие,

покорненькие,

закисшие в блохастом грязненьке!

Идите!

Понедельники и вторники

окрасим кровью в праздники!

Пускай земле под ножами припомнится,

кого хотела опошлить!

Революция — не политика. Это

сексуальный акт с насилием.

Фрейд бы тут, ни секунды не сомневаясь, сказал бы:

-Это

выплеск Танатоса,

инстинкта смерти, маскирующегося под борьбу за справедливость.

Станция 4. «Долой вашу религию!»

Вылезу

грязный (от ночевок в канавах),

стану бок о бок,

наклонюсь

и скажу ему на ухо:

— Послушайте, господин бог!

Как вам не скушно

в облачный кисель

ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?

Давайте — знаете —

устроимте карусель

на дереве изучения добра и зла!

Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,

и вина такие расставим по столу,

чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу

хмурому Петру Апостолу.

А в рае опять поселим Евочек:

прикажи, —

сегодня ночью ж

со всех бульваров красивейших девочек

я натащу тебе.

Хочешь?

Не хочешь?

Мотаешь головою, кудластый?

Супишь седую бровь?

Ты думаешь —

этот,

за тобою, крыластый,

знает, что такое любовь?

«Я крикнул: „Боже!“

Лицо обернулось в окне.

Это был просто гримасничающий старик».

Фрейд-Юнгу:

Это

крах Эдипова комплекса —

когда сын (поэт) понимает,

что Отец-Бог — всего лишь жалкий старик.

4. АКТ ТРЕТИЙ: МЕТАФОРЫ КАК СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ

Allo!

Кто говорит?

Мама?

Мама!

Ваш сын прекрасно болен!

Мама!

У него пожар сердца.

Ксения Муратова:

«Пожар сердца», который тушат пожарные —

это не метафора. Это галлюцинация,

где внутренняя боль становится осязаемой.

Сергей Бавин:

Соединять Бисмарка, Северянина и мясные туши —

это не поэтический прием. Это клиническая картина распада сознания.

Александр Михайлов:

Богохульство — не поза. Это предсмертный крик души,

когда вера превращается в гримасу.

5. АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ: ПОСМЕРТНЫЙ ДИАГНОЗ

Может быть, нарочно я

в человечьем месиве

лицом никого не новей.

Я,

может быть,

самый красивый

из всех твоих сыновей.

Пациент: Лирический герой.

Диагноз:

—

Мания величия (

«тринадцатый апостол»)

—

Паранойя (

«В дряхлую спину хохочут и ржут канделябры

»)

—

Садомазохизм (

«растопчу свою душу окровавленную»)

Я, воспевающий машину и Англию,

может быть, просто,

в самом обыкновенном Евангелии

тринадцатый апостол.

И когда мой голос

похабно ухает —

от часа к часу,

целые сутки,

может быть, Иисус Христос нюхает

моей души незабудки.

Вот и вечер

в ночную жуть

ушел от окон,

хмурый,

декабрый.

В дряхлую спину хохочут и ржут

канделябры.

вам я душу вытащу,

растопчу, чтоб большая! —

и окровавленную дам, как знамя.

Лечение:

—

Творчество как способ аутодеструкции

—

Революция как затянувшееся самоубийство

Общество-труп:

—

Импотенция духа

—

Творческий склероз

Виктор Франкл:

Весь текст — это

дневник сумасшедшего,

где любовь, смерть, искусство и революция —

просто разные названия одного и того же кошмара.

ЭПИЛОГ: ТЕКСТ, КОТОРЫЙ ПЕРЕЖИЛ СВОЕГО АВТОРА

1915-1930. От

«Облака» до пистолета.

Поэма стала:

—

Инструкцией по убийству старого мира

—

Пророчеством о собственной гибели

—

Эпитафией целой цивилизации

«Облако в штанах» — это не текст. Это:

—

окровавленный кулак, застывший в ударе

—

разорванная аорта, из которой хлещет XX век

—

динамит, заложенный под фундамент истории

POST SCRIPTUM

Все, что вырезала цензура, — сбылось.

Все, что восстановил Маяковский, — стало его

надгробием.

Теперь этот текст —

зеркало,

в котором Россия видит свое лицо.

Избитое.

Обезумевшее.

Бессмертное.

Детка!

Не бойся,

что у меня на шее воловьей

потноживотые женщины мокрой горою сидят, —

это сквозь жизнь я тащу

миллионы огромных чистых любовей

и миллион миллионов маленьких грязных любят.

Не бойся,

что снова,

в измены ненастье,

прильну я к тысячам хорошеньких лиц, —

«любящие Маяковского!»—

да ведь это ж династия

на сердце сумасшедшего восшедших цариц.

Мария, ближе!

В раздетом бесстыдстве,

в боящейся дрожи ли,

но дай твоих губ неисцветшую прелесть:

я с сердцем ни разу до мая не дожили,

а в прожитой жизни

лишь сотый апрель есть.

Мария!

Поэт сонеты поет Тиане,

а я —

весь из мяса,

человек весь —

тело твое просто прошу,

как просят христиане —

«хлеб наш насущный

даждь нам днесь».

При написании статьи ни один поэт не пострадал"

...не моё🙂