Матерщинные сосиски, или историчность многих сексуальных особенностей? ;)

Нередко дети, подростки стремятся "не быть как папа" или как бабушка.

Или наоборот - копируют поведение родителей, близких, стараясь подражать и быть как они - большие в всемогущие.

Многое тут зависит от поколения, в котором родился этот ребёнок, от ряда других условий, часть из которых попробуем разобрать подробнее.

Для начала - притча-анекдот, который принёс один из форумчан, спасибо!

- Зачем ты так делаешь?

- Я не знаю, моя мама всегда так делает

Позвонили тёще.

- Так варила ещё моя бабушка.

Прабабушка встрепенулась, услышав разговор:

- А вы что, до сих пор варите в моей маленькой кастрюльке?

Речь - о родовых привычках, которые кажутся такими естественными, о традициях ,милых и не очень.

Самое простое - не задумываться над этим, не идти против близких, против рода.

Спасти может :

- вмешательство "первоисточника" (прабабушки в контексте)

- близкое знакомство с теми, у кого нет этой традиции, или даже есть анти-традиция (надрезанная сосиска уходит собаке, например...или привычная бутылка водки на столе - уходит в унитаз, и новый член семьи быстренько перестраивается )

- самостоятельная работа с "истоками" - но не чтобы обвинить бабулю, а чтобы подойти к традиции, привычке. обычаю, паттерну с умом, трезво!

- ...

Почему это важно?

Анти-гетеро, например в форме недоверия к мужчинам или женщинам, к людям определённой нации, веры, страны - могут определять жизнь, искажая её!

Наиболее на слуху, наверное, истории про истории по типа Ромео и Джульетты, которые в настоящее время массово повторяются, заставляя молодых мусульманок идти против родителей, например - вместо мирного развития в вере и любви к Богу и мужу..

Про анти-сексуальность, анти-гетеро - отдельный разговор, просто пока сообщаю, что это слабо видно _у себя_, но можно научиться видеть, сначала у других.

Откуда это берётся. как развивается?

Давайте рассмотрим на наглядной модели :)

Матерщинники и борьба с этим.

Начало - пусть идёт от условного советского прапорщика, который разговаривал матом :)

Затем он с семьёй из военных городков едет жить в город, дети учатся в гимназии, жена пытается таскать этого молодого пенсионера на концерты - вобщем воспитывает.

Могут ли дети, которые видят вокруг себя подчёркнуто вежливую речь у успешных, у Альф - стараться копировать именований их, а не папу?

Более того - может ли у них развиться анти-матерщинный настрой?

Ну, так же, как дети условного алкоголика могут стать абсолютными трезвенниками и борцами с пьянством, а скованные условной советской или религиозной анти-сексуальностью - стать подчёркнутыми Дон Жуанами и Екатеринами II в плане секса?;)

Видимо да.

По статистике - от трети до половины таких детей получает _закономерное_ анти-поведение, считая именно это нормой жизни.

Как развивается их жизнь, в будущем?

Если для них это значимо (любая такая моральная директива, по сути!) - значит и семья их будет придерживаться этих норм.

И в их уже семье - будет запрещён мат, в любой форме.

И уже их дети могут (в том же примерно проценте, в среднем) бунтовать против такого рафинированного поведения, считая это нарушением свободы, борясь с этим, вступая в конфликт, по тем же сценариям.

Но - со смещением по фазе :)

Да, с сексуальностью или алкоголем\наркотиками - аналогично можно наблюдать.

То есть - третье поколение будет побуждаться от "грязи", не исключена и скатофилия, например - влечение к произнесению бранных, "плохих" слов, картинкам анального содержания, песенкам про "Г*вновоза" и так далее.

Четвёртое поколение - может уже оторваться от этого родового стержня, задуматься над тем, зачем им это нужно - и стать равнодушными к русачкам и борьбе с ними.

Ну - если ранее судьба\Бог не подкинет им ранее перечисленное решение.

Процитирую:

Так что же представляет из себя эта теория, и насколько адекватна реальности? Попробуем разобраться, как эта теория выглядит из наших дней. Благо как раз в прошлом году ей исполнилось ровно 30 лет, и за это время она претерпела изрядные изменения.

Всё началось с выхода в 1991 году в США книги Уильяма Штрауса и Нила Хау «Поколения». Учёными-социологами Штраус и Хау не были, хотя образование получили хорошее: Гарвард и Йель соответственно. Они оба — профессиональные консультанты, работавшие на правительственные организации США по широкому кругу вопросов.

Штраус изучал влияние войны во Вьетнаме на американское общество для президентского совета по помилованию, затем работал на министерство энергетики США и сенатский комитет по энергетике, распространению ядерного оружия и правительственным процессам. Попутно он стал известным… юмористом и писал для Бродвея. Работа Хау была ближе к теме поколений: он работал в качестве политического консультанта в Вашингтоне для инвестиционных групп и think tank’ов по темам глобального старения населения, миграции и налоговой политики.

К научности их главной книги сразу после выхода возникло много вопросов. Выглядела она действительно громко, но несколько сомнительно, на грани лженауки. Дело в том, что ядром идеи «Поколений» были не привычные нам представления о «бумерах», «иксах», «миллениалах». Штраус и Хау объявили, не много ни мало, об открытии циклического закона развития человеческого общества на основе американского и западноевропейского исторического материала.

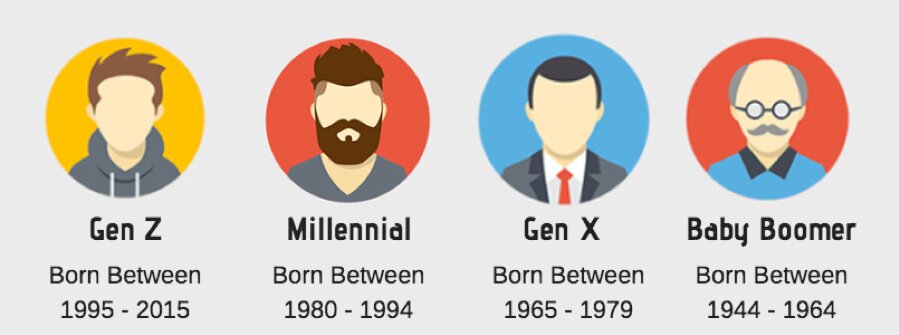

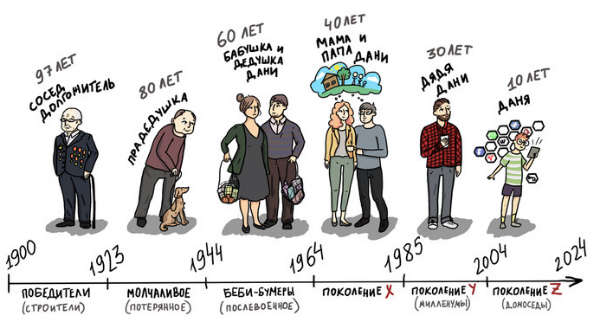

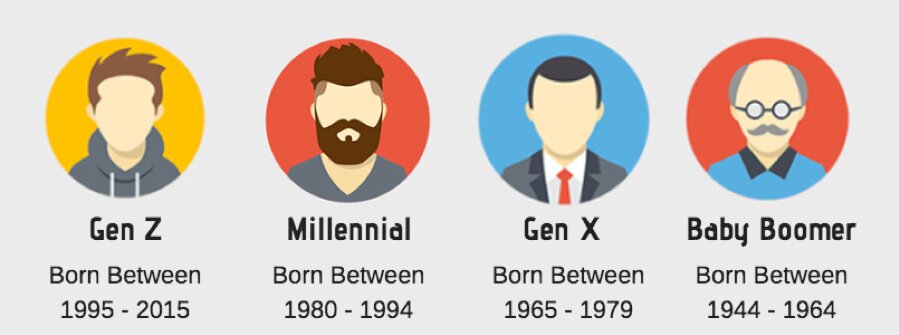

По их мнению, с древности и по сей день каждые 80-90 лет меняются одно за другим четыре поколения, каждое из которых включает в себя родившихся в пределах 20-25 лет.

«Художники» рождаются в тяжёлый и опасный «Кризис». В юности они застают эпоху «Подъёма»: восстановления стабильности, коллективизма и конформизма, правил и иерархий, создания прочных социальных институтов. И в следующую эпоху, уже взрослыми, восстают против сложившихся устоев.

За ними следуют «Пророки», рождающиеся при «Подъёме». При их взрослении наступает время «Пробуждения»: критики «Художниками» устоев и традиций, пробуждения индивидуализма и нонконформизма, социальных движений и протестов, расцвета новых форм культуры.

Следующие, «Странники», рождаются в условиях «Пробуждения». Их юность приходится на «Спад»: наступающее за «Пробуждением» время доминирования «Художников», депрессии, гедонизма и декаданса, атомизации и индивидуализма. Институты слабы, скрепы гнутся, всё плохо.

Ну и потом приходят «Герои». Они рождаются при «Спаде», а растут в «Кризис»: когда всё окончательно рушится, винтовка — это праздник, кругом хаос и бардак, всё совсем плохо. Именно «Герои» снова собирают социальные структуры, иерархии, правила и скрепы взрослыми в новую эпоху «Подъёма» — чтобы стать возмущёнными старшими в новое «Пробуждение». Круг замкнулся.

Всё это очень напоминает один известный мем. Ныне его обожают постить во всевозможных «волчьих пабликах для реальных пацанов и менеджеров среднего звена».

Впрочем, нечто подобное действительно имелось и в прошлом. Идея сильных и слабых поколений восходит к арабскому историку и экономисту XIV века ибн Хальдуну. У него она выглядела как цикл рождения и гибели оседлых государств на границах кочевого мира пустынь Аравии и евразийских степей. Первое поколение кочевников завоёвывает ослабевшую страну с плодородными землями и устанавливает свою власть. Оно ещё воинственно и благородно, привычно к простой и суровой жизни, между воинами царит равенство и братство. Затем их дети и внуки всё больше проникаются роскошью и стабильностью оседлой жизни в городах и дворцах. Они отвыкают от войны, предаются излишествам и тирании. В общем, «развратясь, они потребовали супу». После чего оседлая страна опять слабеет, и её завоёвывает новое поколение суровых героических кочевников.

И всё же главной причиной того, что опытные политические консультанты Штраус и Хау описали поколения именно так, виновен не арабский мыслитель. Куда в большей степени они описали представления своих основных заказчиков, американского истеблишмента 80-х и 90-х годов. В схеме смены поколений и эпох Штрауса и Хау недвусмысленно просматривается именно их взгляд на историю США ХХ века и того, почему в их представлении означенная история летела куда-то не туда.

«Герои», «великое поколение», выиграли Вторую мировую войну и создали послевоенную эпоху экономического бума и могущества США. Те самые американские 50-е с картинок про идиллическую жизнь (насколько они соответствовали реальности — другой вопрос). Затем пришло «молчаливое поколение» «художников», восставшее против истеблишмента и традиций в 60-е: движения за гражданские права и против войны, хиппи и рок, психоделическая и сексуальная революции. Со второй половины 70-х Штаты вошли в полосу тяжёлого кризиса, тот самый «Спад», что породило в числе прочего киберпанк В 80-е начался новый рост, вызванный рейганомикой — но истеблишмент всё равно наблюдал происходившее в стране с очень мрачными чувствами. С экономикой дело выправить получилось — но «молодёжь окончательно испортилась» и плевать хотела на «традиционные ценности протестантской белой Америки». Куда летит страна и что с этим делать — решительно непонятно.

Вот в этот момент профессиональные вашингтонские консультанты Штраус и Хау и выпустили свои «Поколения». С объяснениями того, что да, вы правы, уважаемые почтенные господа, всё плохо и будет ещё хуже, страна летит именно туда. А всё именно потому, что молодёжь испортилась, и новые поколения не такие молодцы, как вы. Тема истеблишменту «зашла» и неплохо монетизировалась: Штрауса и Хау стали нанимать государственные ведомства, корпорации и НКО для консультаций по тому, как их теорию можно использовать в стратегическом планировании и прочих подобных темах. Они даже создали LifeCourse Associates для дальнейшего продвижения и монетизации своих идей и написали ещё не одну книгу о поколениях.

Однако теория во многом зажила своей жизнью — и чем дальше, тем больше. Ибо здравое зерно в ней было. Просто, насколько можно судить с точки зрения демографии и социальной антропологии, дело заключается отнюдь не в древних повторяющихся циклах — научность которых находится где-то на уровне исходной «теории этногенеза» Гумилева с загадочными космическими лучами. А во вполне уникальном для истории человечества процессе модернизации, урбанизации и демографического перехода.

«Иксы», «иксеры», очередные «странники» в схеме Штрауса и Хау, родившиеся с конца 60-х по начало 80-х, появились на свет в гораздо более урбанизированном и сытом обществе, чем «бумеры». Для них характерен больший скепсис по отношению к властям и иерархиям — но скорее пассивный, не революционный. Это первое поколение, которому пришлось перейти к массовому офисному и интеллектуальному труду вместо заводов и пашен. Оно застало превращение традиционного «аналогового» мира газет, телевидения и печатных машинок в компьютерный. Оно не очень склонно к коллективизму и солидарности, ценит личный успех и независимость от общества. Если «бумеры» были или конформистами, или хиппи, то «иксы» — скорее «яппи», офисный работник с фигой в кармане, считающий себя «не таким, как все».

На просторах бывшего СССР их тоже изрядно «ушибли» девяностые — но «иксы» в силу возраста часто оказались в состоянии лучше адаптироваться к новым условиям. «Иксы» на постсоветском пространстве — стереотипные ценители олдового русского рока. Среди известных блогеров в классическом смысле значительную часть составляют именно «иксеры».

В мемах второй половины 2010-х характерные черты «иксов» стали приписывать «бумерам». Чувак, именуемый в мемах этого типа «бумером» — как раз классический «иксер», а порой и вовсе «миллениал».

Это - рассмотрение того же примерно процесса в плане экономики, деловой активности и поиска смысла жизни.

Это - рассмотрение того же примерно процесса в плане экономики, деловой активности и поиска смысла жизни.

Нас же традиционно :) больше интересует чуть другое, колебания моральных ценностей и их закономерности.

По двум важнейшим причинам.

Первая, видимая всем - именно эти колебания вызывают конфликты "отцов и детей". Бунты детей и попытки родителей полицейскими мерами принудить детей выполнять нравящиеся им нормы..

Вторая - менее видимая. Но она даёт немалое число тех проблем, которые испытывают многие форумчане, пациенты и просто хорошие люди!

Сочетание "базовой" морали , особенно при воспитании бабушками-дедушками (консервативная модель воспитания, как было многие годы принято в странах Африки, в Союзе и других местах) - и бунтарского, анти-поведения.

Конфликт, в голове и душе, который иногда вылезает наружу, в том числе в форме парафилии либо парафилизации, включая гетеро-парафиликов (очень большое число гетеро-людей, имеющих особенности влечения).

Как быть, что же делать?

Идти по одному из вариантов, представленных выше.

Можно позволить всему течь по течению.

А можно так или иначе решать имеющуюся проблему, внутренний конфликт, который раскачивает на Качелях человеческие души..